Anschrift der Kirche

Riedener Str. 11

86453 Dasing OT Laimering

Öffnung

Die Kirche ist tagsüber geöffnet.

Patrozinium

Hl. Georg (280 ?– 305?), Gedenktag: 23. April

Geschichtliches

Die Ortschaft Laimering dürfte eine Gründung aus der Merowingerzeit (6./7. Jahrhundert) sein. Die erste urkundliche Erwähnung des Ortsnamens findet im Zeitraum 1200–1208 statt. Pfalzgraf Otto VIII. übertrug Besitz in Laimering an Graf Berthold I. von Graisbach zur Weitergabe an das Kloster St. Ulrich und Afra. Das Benediktinerkloster übte im 13. Jahrhundert auch das Patronatsrecht über die Kirche in Laimering aus.

Baugeschichte

Das Patrozinium des Hl. Georg lässt vermuten, dass Laimering schon früh, das heißt im 11. oder 12. Jahrhundert eine Kirche besaß. Die heutige Kirche wurde in ihrer Grundform im 18. Jahrhundert erbaut und 1790 durch Weibischof Johann Nepomuk August Ungelter von Deisenhausen geweiht. 1894/5 fand eine Erweiterung um eine Achse nach Westen statt. Die Pläne dazu lieferte Distrikttechniker A. Lumper (nach Vorarbeiten von Xaver Ilg aus Friedberg). Parallel dazu wurde ab 1893 auch die Ausstattung der Kirche komplett erneuert: 1) Ausmalung 1895/6 durch Balthasar Lacher, 2) Glasgemälde 1894 durch Joseph Peter Bockhorni (heute nicht mehr in der Kirche), 3) neugotischer Taufstein 1896 von Gabriel und Xaver Ketterle (nicht erhalten), 4) neuromanische Altäre 1893/6, 5) Kreuzweg 1893 der Mayer’schen Kunstanstalt (München). Die Kirche wurde im

Weitere Renovierungen fanden 1933 (innen), 1955/6 (Turmkuppel) statt. Ab 1971 erfolgte noch einmal eine umfassende Renovierung außen und innen, in deren Zuge die Sakristei und das Vorhaus neu aufgebaut wurden. Das Turmfundament wurde verstärkt und die Mauern isoliert. Auch eine Kirchenheizung wurde eingebaut, Die historistische Ausstattung wurde beseitigt und an der Decke wurde das barocke Fresko von Joseph Mangold d. Ä. (?) wieder freigelegt. 1900 fand eine Außen-, 2003 eine Innenrenovierung inklusive der Orgel statt.

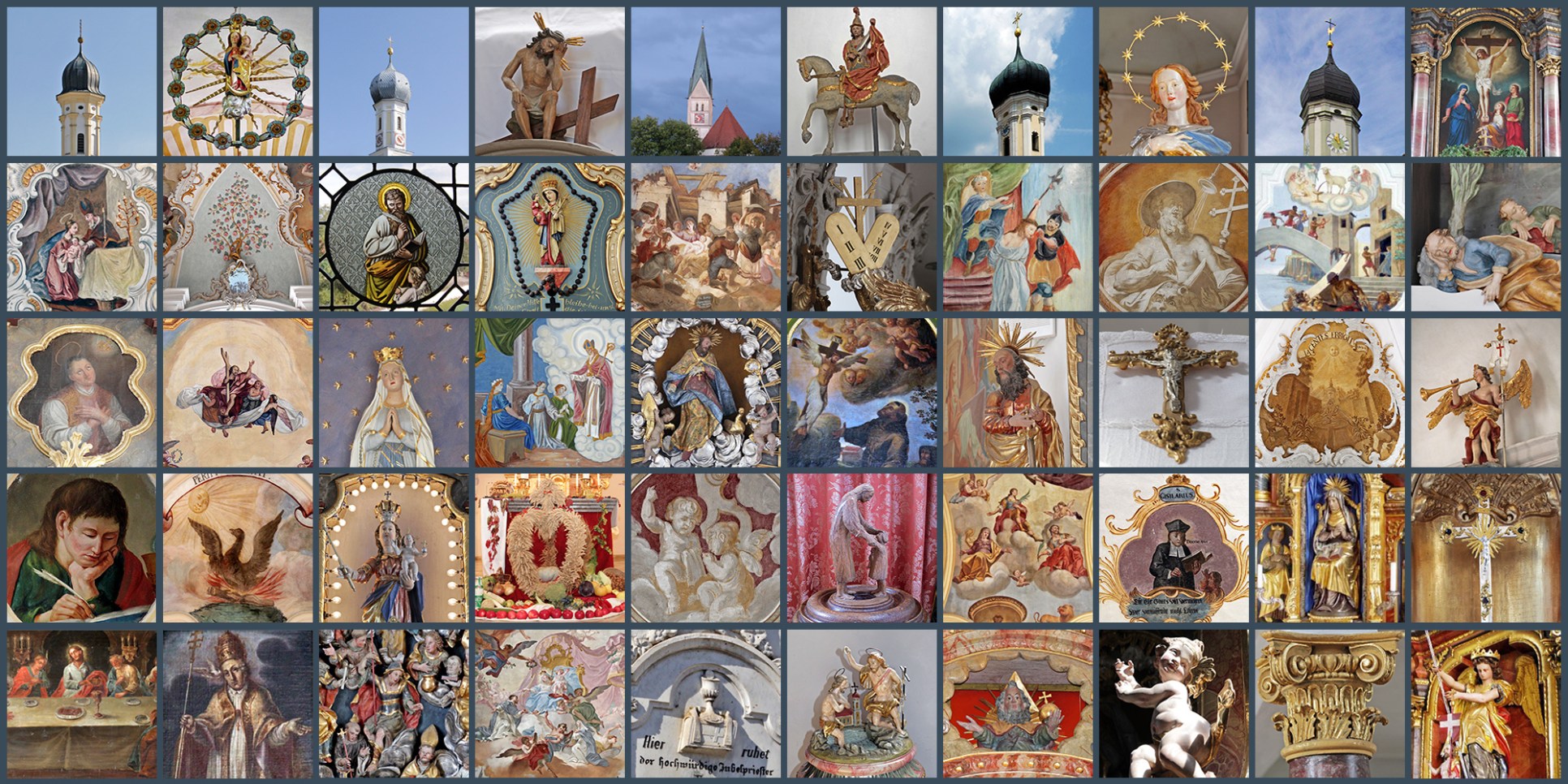

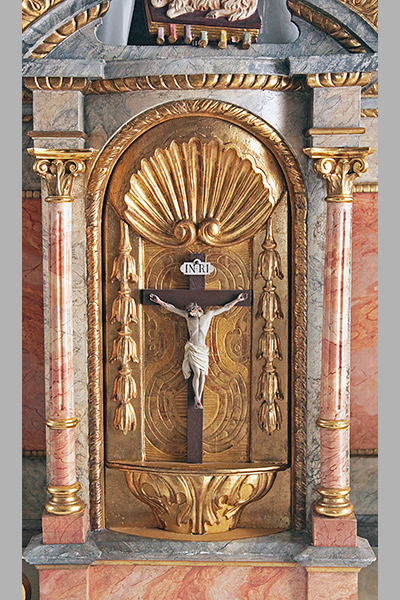

Hochaltar

Der Hauptaltar und die beiden Seitenaltäre (samt Altarbildern und den Begleitfiguren des Hochaltars) sind eine Dauerleihgabe der Pfarrei Nordendorf (Lkr. Augsburg), wo eine alte Jakobuskirche abgebrochen wurde. Sie sind dem Anfang des 18. Jh. zuzuordnen. Im Zuge der Renovierung in den 1970’er Jahren kamen sie nach Laimering. Das Hochaltarbild zeigt den Hl. Jakobus d. Ä. mit einer Stifterfigur, wohl Gräfin Maria Eva Dorothea Fugger, Marschallin von Pappenheim († 1739). Hier finden Sie das Bild in höherer Auflösung. Die Begleitfiguren sind links die Hl. Anna (als „Anna Selbdritt“ mit ihrer Tochter Maria und ihrem Enkel Jesus) und rechts der hl. Joachim.

Rechter Seitenaltar: Hl. Barbara

Linker Seitenaltar: Hl. Josef

Chorraum

Die Figuren des hl. Johann Nepomuk und des hl. Franz Xaver werden Johann Caspar Öberl (Eberl, Friedberg, 1700–1767) zugeschrieben, sie waren Teil des Hochaltars des 18. Jh. Die neubarocke Heilig-Geist-Taube über dem Altar und der Stuck wurden wohl im Zuge der Neuausstattung von 1893 angebracht. Die Gemälde der vier westlichen Kirchenväter stammen aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts.

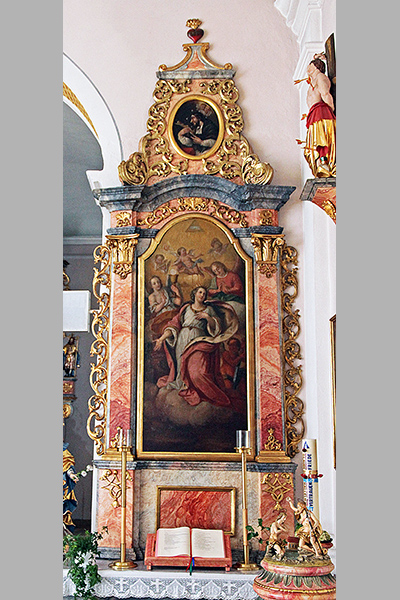

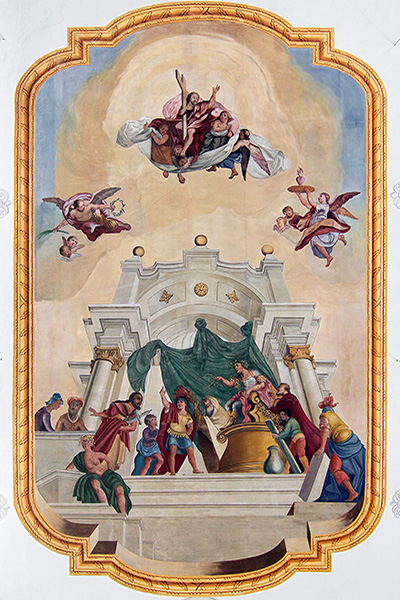

Hauptfresko

Das Hauptfresko wurde 1795 wohl von Joseph Mangold d. Ä. geschaffen. Es wurde in den 1970’er Jahren wieder freigelegt und trägt die Signatur “J. M.”. Dargestellt ist die Gerichtsverhandlung und Verurteilung des hl. Georg (wie sie etwa die Legenda Aurea als Legende überliefert, z. B. im ökumenischen Heiligenlexikon zu finden.) . Hier finden Sie das Bild in höherer Auflösung.

Begleitende Fresken

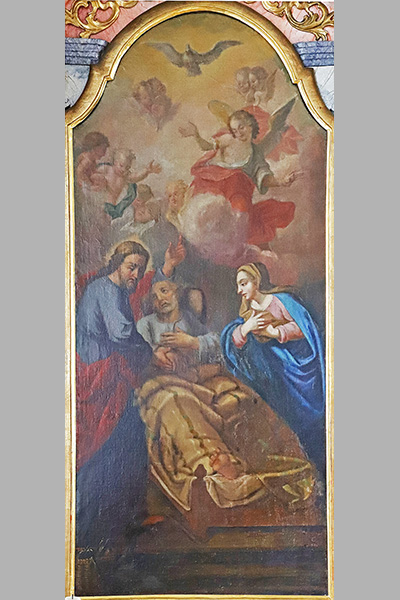

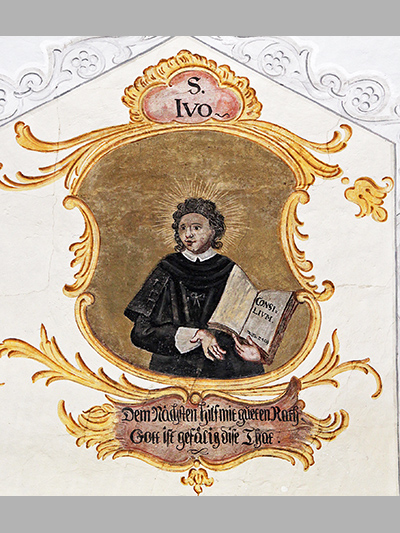

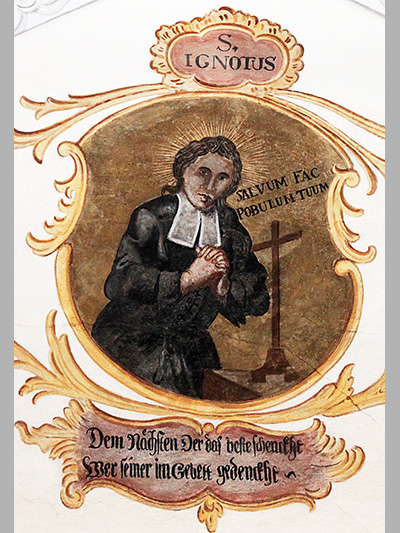

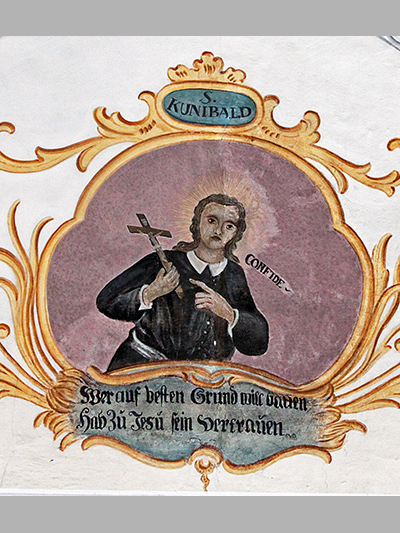

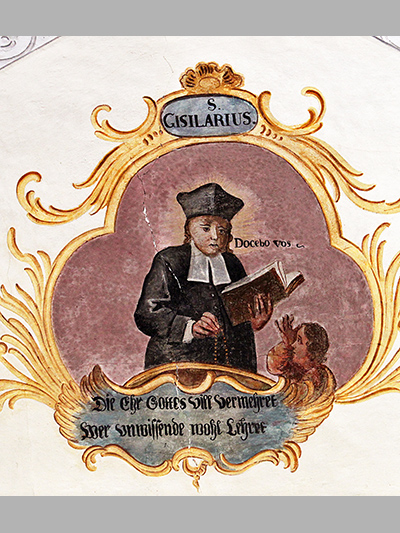

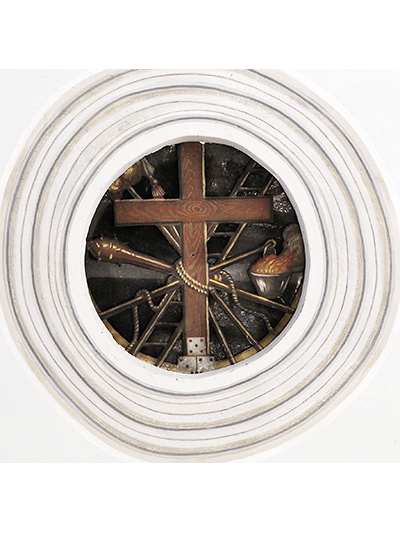

Die das Hauptfresko begleitenden Medaillons wurden wohl 1895/6 von Balthasar Lacher gemalt. Sie stellen vier heilige Priester dar (wobei es sich bei den Namen durchaus um Phantasienamen handeln könnte). Die Medaillons veranschaulichen priesterliche Aufgaben, die aber ebenso dem Volk Gottes als heiliger Priesterschaft zukommen (wie jeweils die Bildunterschrift verdeutlicht). Drei der genannten Werke zählen auch ´zu den sog. geistlichen Werken der Barmherzigkeit (Zweifelnden raten, Unwissende lehren, für Lebende und Tote beten):

1) S. Ivo mit hl. Schrift, darin das Wort Consilium [Rat] und der Verweis auf Num 24,14; Unterschrift: Dem Nächsten hilf mit gueten Rath, Gott ist gefällig dise That.

2) S. Ignotus vor einem Kreuz die Worte betend „Salvum fac pobulum tuum“ („Rette dein Volk, o Herr“ aus dem Hymnus des Te Deum); Unterschrift: Dem Nächsten Der das beste schenckht, wer seiner im Gebet gedenkt.

3) S. Kunibald auf das Kreuz weisend mit dem Wort „Confide“ („Vertraue!“); Unterschrift: Wer auf besten Grund will bauen, hab zu Jesu sein vertrauen.

4) S. Gisilarius mit einem Buch und einem Rosenkranz spricht die Worte „Docebo vos” („Ich werde euch lehren“, vgl. Ps 34,12 und 1 Sam 12,23); Unterschrift: Die Ehr Gottes vill vermehret, wer Unwissende wohl lehret.

Aposteldarstellungen an der Empore

Die Aposteldarstellungen dürften um 1790 entstanden sein. Von links nach rechts sind dargestellt (in Klammern jeweils das Attribut): Bartholomäus (Messer), Jakobus der Jüngere (Keule), Jakobus der Ältere (Pilgerhut, Muschel), Matthäus (Beil), Johannes (Kelch), Petrus (Schlüssel), Paulus (Schwert), Andreas (Andreas-Kreuz), Philippus (Kreuzstab), Judas Thaddäus (Lanze), Thomas (Winkelmaß), Simon (Säge).

Die Zuordnung der Darstellungen zu den Namen ist bei einigen kleineren Apostel nicht ganz leicht: Jakobus der Jüngere hat in vielen anderen Darstellungen eine Walkerstange als Attribut und Judas Thaddäus eine Keule, die hier gewählte Darstellung – Jakobus mit Keule und Judas mit Lanze – tritt aber auch gelegentlich auf (z. B. in bei den großen Apostelfiguren im Lateran in Rom). Dafür, dass hier der Apostel Matthäus mit Beil dargestellt ist, spricht die häufige Verwechslung von Matthäus mit dem nachgewählten Apostel Matthias in Verbindung damit, dass bereits mit dem Apostel Paulus (neben Petrus) die Position des zwölften Apostels als Ersatz für Judas Iskariot belegt ist.

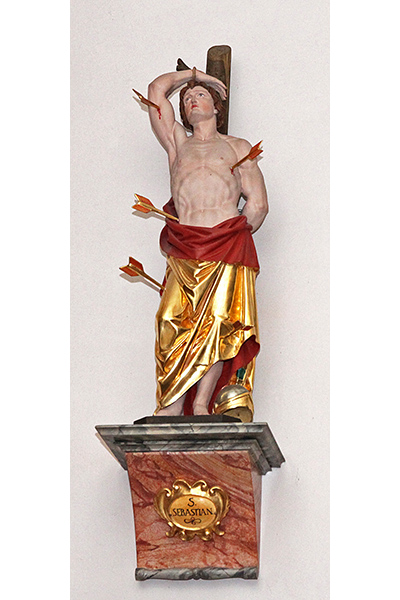

Ausstattung an der Südwand

Figuren an der Nordwand

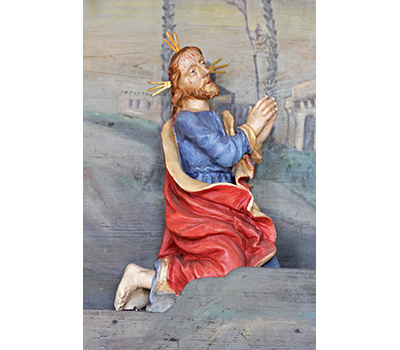

Ölberg-Darstellung

Der Ölberg wird wie die Figuren hinterhalb des Hochaltars Johan Caspar Öberl zugeschrieben. Ursprünglich waren war er in der Nische außen an der Südseite der Kirche zu finden. Aus konservatorischen Gründen wurde er in den 1970’er Jahren in den Innenraum genommen.

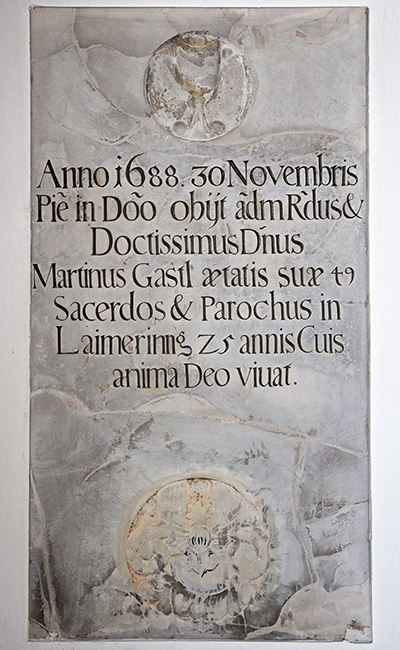

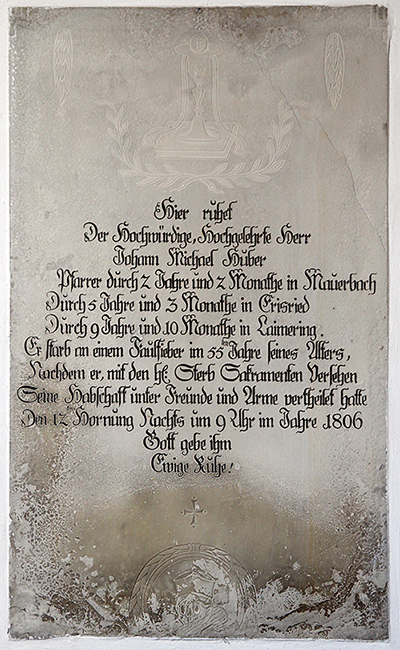

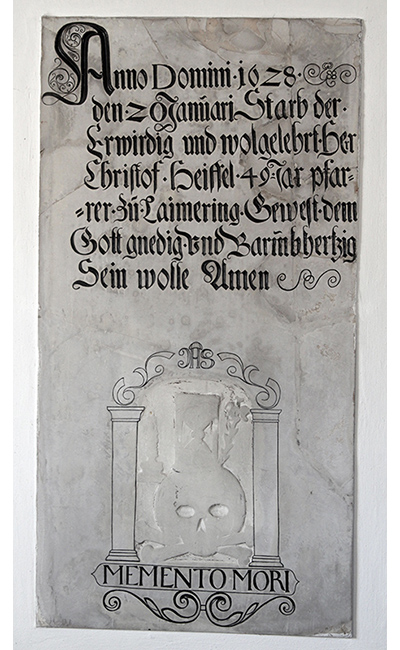

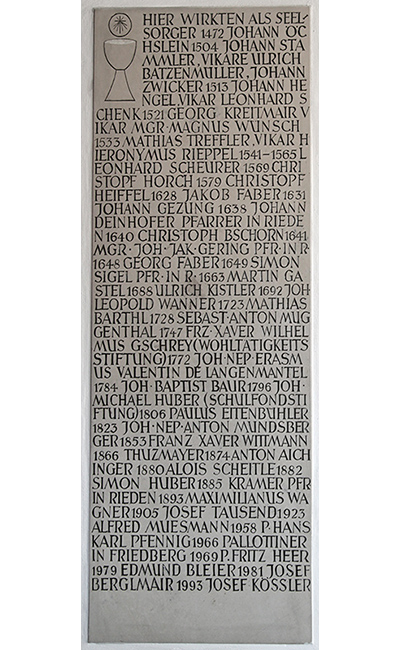

Epitaphien an der Westwand

Weitere Ausstattung im Kirchenraum

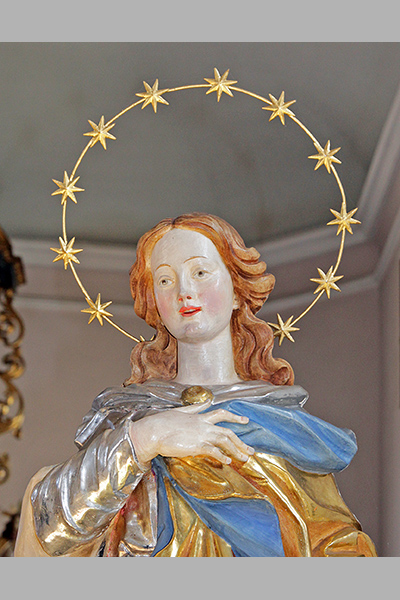

Der Taufstein mit einem kleinen Modell der Laimeringer Kirche wurde in den 1970’er Jahren geschaffen. Die der Maria Immaculata dürfte ein Werk von Bartholomäus Öberl (Friedberg, 1660–1742, Vater von Johann Caspar)

Literatur

Paula, Georg / Bollacher, Christian: Landkreis Aichach-Friedberg. Ensembles, Baudenkmäler, archäologische Denkmäler. München: Lipp 2012.

Bushart, Bruno / Paula, Georg: Bayern III Schwaben. (= Handbuch der deutschen Kunstdenkmäler) 2., überarb. Aufl., München: Deutscher Kunstverlag 2008.

Festschrift zur Priesterweihe und Primiz von Daniel Reichel, hrsg. v. Kath. Pfarramt Dasing, 2007.