| Amtszeit | Pfarrer |

| 1641 – 1652 | Pfr. Kanoweer |

| 1652 – 1656 | Pfr. Kandler |

| 1656 – 1660 | P. Laurentius Mayr OSB (St. Ulrich und Afra, Augsb.) |

| 1660 – 1665 | P. Bonefacius Welzenmiller OSB (St. Ulrich und Afra, Augsb.) |

| 1665 – 1669 | Johannes Baptist Lang |

| 1669 – 1676 | Johannes Schiesel |

| 1676 – 1677 | Michael Hueber OP (Augsburg) |

| 1676 – 1681 | Altabt Pater Corbinian Cherle OSB (Thierhaupten) |

| 1681 – 1729 | Johannes Bair |

| 1729 – 1742 | Joseph Amadeus Schneidr |

| 1742 – 1784 | Stephanus Holl (Dekan) |

| 1784 – 1819 | Johannes Nepomuk Langenmantel |

| 1820 | Stephan Königsberger |

| 1820 – 1829 | Hypolit Brandlhuber |

| 1829 – 1843 | Sebastian Lechner |

| 1843 – 1863 | Anton Mayr |

| 1863 – 1866 | Magnus Huber |

| 1866 – 1869 | Franz Xaver Wittmann |

| 1869 – 1887 | Joachim Schuhmann |

| 1887 – 1893 | Johann Baptist Bockhardt |

| 1893 – 1895 | Georg Müller |

| 1895 – 1912 | Karl Weiß |

| 1912 – 1917 | Franz Xaver Rebaus |

| 1918 – 1920 | Andreas Müller |

| 1920 – 1926 | Otto Herb |

| 1926 – 1936 | Joseph Tausend |

| 1936 – 1952 | Dr. jur. utr. et phil. Heinrich Spanier |

| 1952 – 1964 | Jakob Kriesmair |

| 1964 – 1991 | P. Helmut-Robert Müller SAC |

| 1991 | P. Franz Gais SAC (zur Aushilfe) |

| 1991 – 2008 | Heribert Singer |

| 2008 – 2016 | Manfred Bauer |

| 2016 – | Justin Nambelil OPraem |

Seniorenkreis

Familienkreis

Unser Familienkreis wurde vor 28 Jahren im Einvernehmen mit dem damaligen Pfarrer, Herrn Pater Müller, – angeregt von den Eheleuten Irmtrud und Karl-Heinz Neumann – gegründet. Sie und die Ehepaare Bachmeir und Hangelberger sind seit der Gründung heute noch aktiv dabei.

Die monatlichen Treffen fanden damals und finden heute einmal im Monat reihum in den Privaträumen der Beteiligten statt. Die Thematik der abendlichen Gespräche wurde je nach Aktualität, Jahreszeit und Kirchenjahr von Mal zu Mal und erst seit einigen Jahren im Voraus für ein ganzes Jahr gemeinsam besprochen und festgelegt. (September bis Juli des nächsten Jahres) Im August (Sommerferien) wird eine Tageswanderung mit der Besichtigung interessanter kultureller Stätten angeboten. Damals wie heute wurde Fasching im Familienkreis gefeiert. Man traf sich und trifft sich auch heute gelegentlich zwanglos oder aus Anlaß eines Familienfestes untereinander.

Es versteht sich, daß im Laufe von fast 30 Jahren die Teilnehmer wechselten. Die damals kleinen Kinder in den Familien sind heute erwachsen, Gespräche über Erziehungsprobleme wurden abgelöst von Diskussionen um Schule und Ausbildung oder um die Problematik zeitgemäßer Glaubensvermittlung. Literaische Themen gehören heute noch zur Programmgestaltung. Zu speziellen Themen werden gelegentlich auch Gastreferenten eingeladen.

In den ersten Jahren des Bestehens zeichnete sich der Familienkreis aus durch bewußte Öffnung für interessierte nicht katholische Mitbürgerinnen und Bürger. So wurde ein Aspekt des Gründungsgedankens, die Kontaktsuche und die Begegnung mit neu Zugezogenen hilfreich und dankbar angenommen.

Heute treffen sich nahezu regelmäßig und vollzählig sechs Ehepaare in den Räumen der jeweiligen Gastgeber. Wenn es der Terminplan erlaubt, sind auch Herr Pfarrer Singer und Frau Gallbronner sehr zu unserer Freude und Bereicherung bei der monatlichen Zusammenkunft mit dabei.

Die „Gastgeber“ sind verantwortlich für die Vorbereitung und Behandlung des für den Abend bestimmten Themas. Mit anschließender Diskussion ist gegen 22:00 Uhr der sachliche Teil beendet. Es folgt ein lockeres gemütliches Beisammensein mit einem einfachen Imbiß und Getränken; das zieht sich meist bis kurz vor Mitternacht hin. Daraus kann man schließen, daß sich die Teilnehmer im Familienkreis wohlfühlen und gerne beisammen sind.

Verfasser: Georg Böß

Kirchlicher Friedhof Dasing

Kirchlicher Friedhof Dasing

Der kirchliche Friedhof umrahmt die Kirche St. Martin auf drei Seiten. Er ist begrenzt durch eine Friedhofsmauer und hat vier Eingänge. Klassische Erdgräber prägen das Bild des Friedhofs. Mit seinen 178 Grabstellen ist der Friedhof fast vollständig belegt, es sind nur wenige Grabstellen frei. Ein Urnenhain ist aus Platzgründen nicht geplant. Urnen werden daher in den klassischen Erdgräbern beigesetzt.

Für Fragen und bei Anfragen nach einer Grabstelle wenden Sie sich bitte an den Kirchenpfleger in Dasing Herrn Anton Briel (Tel. +49 176 53630888).

Frauenbund Dasing

Veranstaltungen

Vorstandschaft des KDFB (Katholischer Deutscher Frauenbund) in Dasing

| Funktion | Name | |

| 1. Vorsitzende | Carola Kreutmayr | |

| Schriftführerin | Heike Widmann | |

| Johanna Kügle | ||

| Elvira Wanner | ||

| Kasse | Carmen Huber | |

| Beisitzerinnen | Roswitha Knöferl,Marianne SchauppKatharina Gröger | |

| Kassenprüferinnen | Jutta Sulzberger; Irmgard Hartl |

Allgemeines über den KDFB

Der KDFB ist ein Frauenverband mit bundesweit rund 220.000 Mitgliedern.

Im KDFB finden sich katholisch und ökumenisch engagierte Frauen, die kirchlich aktiv sind. Der Frauenbund tritt für eine gleichberechtigte Mitwirkung und Mitverantwortung von Frauen in der Kirche ein und trifft als Verband seine Entscheidungen selbstständig und autonom.

Aufgaben und Ziele

Der Katholische Deutsche Frauenbund ist der Zusammenschluß von Frauen im Geiste der katholischen Frauenbewegung. Ziel des KDFB ist eine wertorientierte, religiös motivierte politische Interessenvertretung, um am Aufbau einer Gesellschaft und Kirche mitzuwirken, in der Frauen und Männer partnerschaftlich zusammenleben und Verantwortung tragen für die Zukunft einer friedlichen, gerechten und für alle lebenswerten Welt.

Aufgaben

- Frauen bei der Entfaltung ihrer Persönlichkeit und ihrer Begabungen mit Blick auf die eigenverantwortliche Gestaltung von Gesellschaft, Staat, Kirche, Familie und Beruf zu unterstützen;

- die Vernetzung von Frauen mit unterschiedlichen Lebens- und Berufserfahrungen zu fördern;

- die Interessen und Anliegen von Frauen auf allen Ebenen in Gesellschaft, Staat und Kirche zu vertreten.

Durchführung des Vereinszwecks:

Dem Vereinszweck dienen

1. Veranstaltungen und Projekte zu

– religiösen, kulturellen, politischen und internationalen Fragen;

– Fragen des Ehe- und Familienlebens und der Alleinlebenden;

– Fragen der Berufstätigkeit der Frau;

– sozialen und caritativen Aufgaben;

2. Einrichtungen und Werke wie

– Berufsorganisationen der Hausfrauenvereinigung e.V. und Landfrauenvereinigung e.V.

– AGENDA – Forum Katholischer Theologinnen e.V.;

3. Herausgabe von Schrifttum;

4. Mitarbeit in Pfarrei, Dekanat und Diözese;

5. Mitarbeit in zentralen Zusammenschlüssen;

6. Mitarbeit im öffentlichen Leben unter Berücksichtigung der Interessen von Frauen

(Quelle: Auszug aus den Statuten des Vereins)

Zur Geschichte des KDFB in Dasing

Der katholische Frauenbund in Dasing wurde im Jahre 1967 ins Leben gerufen.

Heute zählt er 126 Mitglieder aus Dasing und umliegenden Gemeinden (z.B. Wessiszell, Tattenhausen, Edenried, Oberzell).

Monatlich findet ein Treffen der Mitglieder statt. Zu besonderen Anlässen (z.B. Vorbereitung zu besonderen Anlässen wie das Pfarrfest) werden außerplanmäßige Treffen organisiert und abgehalten.

Folgende Aufgaben werden und wurden in der Vergangenheit vom katholischen Frauenbund in Dasing wahrgenommen:

– Durchführung von Faschingsveranstaltungen für Senioren

– Kranken- und Geburtstagsbesuche

– Abhaltung von Wortgottesdienst zum Weltgebetstag

– Bewirtung beim Pfarrfest

– Gestaltung der Osterkerze für die Kirche und für die Gläubigen

– Abhaltung von Gebetsstunden am Karfreitag

– Blumen- und Kerzenspenden für die Kirche

– Teilnahme in altbayerischer Tracht bei Umzügen

– Durchführung von Papier- und Altkleidersammlungen

– Gestaltung von Ferienprogrammen für die Kinder

– Organisation und Teilnahme an Wallfahrten

– Abhaltung von Einkehrtagen

– Organisation und Abhaltung von Vorträgen zu unterschiedlichen Themen

– Mitgestaltung am Adventsbasar

– Organisation von Ferien für Mitglieder

– Abhaltung von Bastelstunden

Wie Sie sehen, ist der katholische Frauenbund in Dasing eine Vereinigung, die viele verantwortungsvolle und interessante Aufgaben wahrnimmt.

Wenn Sie Interesse an einer Mitgliedschaft haben, so wenden Sie sich bitte an Frau Carola Kreutmayr.

Kirchenchor Dasing

Kirchenchor Dasing

Wie sich eine Organisation dieser Art im Laufe der Jahrzehnte entwickelt hat, kann man am besten an der Abfolge der in der Vergangenheit amtierenden Chorleiter und dem Repertoir des Chors beurteilen.

Namentlich waren folgende Chorleiter für den Kirchenchor verantwortlich:

- Guggenmos Anton

- Geißler Rudolf

- Kracker Manfred

- Breinl Gerhard

- Schleburg Florian

- Klemm Stefan

- Wilberg Axel

- Monika Trinkl-Peters

- Peter Lenz

Zur Zeit besteht der Chor aus 28 Mitgliedern im Alter von 11 bis 74 Jahren unter Leitung von Herrn Peter Lenz.

Folgende Fragen möchten wir Ihnen schon vorab beantworten:

Wie kommt man zum Kirchenchor? – Einfach kommen und mitsingen! (So einfach ist das!!!!)

Wann und wo finden die Chorproben statt? – Jeden Montag um 20:00 Uhr im Pfarrheim von St. Martin (ausgenommen in den Schulferien).

Wann singt der Chor?

- in der Regel einmal im Monat

- an einem Adventsonntag

- zu Weihnachten

- an einem Fastensonntag

- am Karfreitag, am Ostersonntag

- bei einer Maiandacht

Mit konzertanten Aufführungen (z.B. Weinachten) stellt sich der Chor dem kritischen Publikum von Dasing und Umgebung.

Welche Werke kommen zur Aufführung?

- Ulrich Mayrhofer – Adventmesse

- K. Kempter – Patoralmesse

- Johann Sebastian Bach – „Bleib bei uns“ – Kantate

- Wolfgang Amadeus Mozart – Ave Verum, Laudate Dominum, Messen

- Josef Haydn – Kleine Orgel-Solo-Messe

- Georg Friedrich Händel – Halleluja

- Hugo Distler – Motetten

- Michael Praetorius – Motetten

Weiter werden Werke von Josef Gabriel Rheinberger, Max Reger und anderen Komponisten aufgeführt.

Weiter gehören zum Repertoire des Chors Choräle aus der Gregorianik, aber auch Gospels aus jüngerer Zeit.

Sind Sie neugierig geworden? – dann kommen Sie uns besuchen. Wir freuen uns über jeden der mitmachen möchte!

Wenn Sie noch mehr wissen wollen, so wenden Sie sich bitte an

Frau Rita Leopold (Tel.: +49 8205 6992).

Ministranten Dasing

Ministranten wurden früher und z.T. auch noch heute als Messdiener bezeichnet. Ihre Aufgabe ist es, wie der Name schon sagt, in der Messe zu dienen. Sie unterstützen den Pfarrer während des Gotesdienstes z.B. in dem sie das Buch während des Lesens halten, wenn keine Ablagemöglichkeit da ist oder Hostien, Kelch, Wein und Wasser anreichen. Der 1 bis 2-monatige Miniplan teilt ein, wer an welchen Tagen Dienst hat.

Außerhalb der Messe treffen sich die Ministranten in Gruppenstunden. Dort werden Einheiten zu Themen wie z.B. das Kirchenjahr gemacht oder gespielt. Solche Zeiten schließen auch evtl. anstehende Proben ein, um den reibungslosen Ablauf im Gottesdienst zu verbessern. Auch pfarreiübergreifende Aktionen z.B. ein Fußballtunier oder das „Spiel ohne Grenzen“ finden Anklang.

Insgesamt in der Pfarreiengemeinschaft sind wir meistens ca. 110 Ministrantinnen und Ministranten, die sich aufteilen in:

ca. 55 Ministranten in Dasing

ca. 15 Ministranten in Laimering

ca. 10 Ministranten in Rieden

ca. 20 Ministranten in Wessisszell, Tattenhausen und Ziegelbach

ca. 10 Ministranten in Taiting

(die Anzahl ändert sich jedes Jahr im Juli bis September – je nach Einführung und Verabschiedung der Minis in den jeweiligen Orten)

Kirchenverwaltung St. Martin Dasing

Die Kirchenstiftung ist eine juristische Person, welche die rechtlichen Beziehungen einer Ortskirche (z. B. Pfarrei) trägt und mit ihrem Vermögen deren Bedürfnissen dient. Sie hat die Rechtsform einer Körperschaft des öffentlichen Rechts. Ihr Organ ist die Kirchenverwaltung an deren Spitze der Pfarrer als Vorstand steht.

Ihre Mitglieder werden von den Gemeindemitgliedern auf sechs Jahre gewählt. Der/Die Pfarrgemeinderatsvorsitzende gehört ihr als beratendes Mitglied ohne Stimme an.

Die Kirchenverwaltung ist das Finanzgremium einer Pfarrei und trägt die Verantwortung für den Haushalt. Sie ist auch für die gewissenhafte Verwaltung des Kirchenstiftsvermögens und der sparsamen Verwendung der zugewiesenen Kirchensteuermittel verantwortlich. Zu den Hauptaufgaben gehören zudem insbesondere:

• Bereitstellung der Mittel für die Seelsorge, z.B. für die Gottesdienste, die besonderen Angebote für Jugend, Familie, Senioren, Pfarrbrief, Flyer usw.

• Unterhalt der Kirche und aller kirchlichen Gebäude, Friedhof und Begegnungszentrum• Sicherheit der kirchlichen Einrichtungen

• Zweckgebundene Verwendung der Spenden

Kirchenpfleger

Die Kirchenverwaltung bestimmt in der Regel aus ihrer Mitte für die Kassen- und Rechnungsführung einen Kirchenpfleger. Der Kirchenpfleger unterstützt den Kirchenverwaltungsvorstand bei der Erledigung seiner Aufgaben.

Mitglieder der Kirchenverwaltung

Für die Wahlperiode 2019 bis 2024 wurden gewählt:

Briel Anton (Kirchenpfleger)

Dosch Walter

Eichhorn Andreas

Keßler Helmut

Leopold Manfred

Sailer Jakob (Stellv. Kirchenpfleger)

Schuster-Weigert Brigitte (Protokollführerin)

Pfarrgemeinderat Dasing

Pfarrkirche St. Martin

Anschrift der Kirche

Kirchstr. 6

86453 Dasing

Öffnung

Die Kirche ist tagsüber geöffnet.

Patrozinium

Hl. Martin von Tours (316/7 – 397? n. Chr.), Gedenktag: 11. November

Geschichtliches

Ende des 7. Jahrhunderts besiedelten Alemannen das fruchtbare Land östlich des Lechs. Eine der Ansiedlungen wurde „Tegesinga“ nach ihrem Gründer Tegiso, das heutige Dasing, benannt. Heute wird angenommen, dass neben einem kleinen Weiler auch eine Kirche und ein Friedhof errichtet wurden. Die Kirche war damals schon dem Hl. Martin geweiht. Urkundlich wird die Pfarrkirche in Dasing 1352 erstmalig in den „Friedberger Heimatblättern“ erwähnt.

Das Patronat lag bei den Dasinger Hofmarksherren, bis es 1644 (mit dem Verkauf der Hofmark) an das Benediktinerkloster St. Ulrich und Afra in Augsburg überging. Im Zuge der Gegenreformation wurde 1678 eine (bis heute bestehende) Rosenkranzbruderschaft gegründet.

Baugeschichte

Der Turm und der Chorraum sind wohl um 1360 entstanden, wurden aber um 1515 noch einmal verändert. Das Langhaus datiert um 1690/95. 1738 wurde die Sakristei angebaut. Unter Pfarrer Stephan Holl wurde das zuvor gotische Kirschenschiff von 1753 bis 1756 umgebaut, der Innenraum wurde 1755/56 im Stil des Rokoko prachtvoll ausgestaltet. Die Fresken wurden von dem mit dem Reichsstift St. Ulrich und Afra eng verbundenen Maler Joseph Mages (1728–1769) geschaffen. Der Stuck wird Franz Xaver Schmuzer (1713–1775) aus der Wessobrunner Schule zugeschrieben. Die farbige Fassung stammt von Joseph Westenrieder (Signatur am südlichen Chorpilaster).

Nach einer Restaurierung 1897 wurde 1938/9 unter Pfarrer Johann Spanier das Kirchenschiff erweitert: Der Gemeinderaum wurde um zwei Achsen verlängert, an die Stelle des Westportals mit Vorhalle traten zwei Zugänge im Norden und Süden. Die Arbeiten wurden von Joseph Heißerer (Friedberg) nach Plänen von Karl Ostertag ausgeführt. Weitere Renovierungen erfolgten 1966 (außen), 1970/1 (innen), 1987 (außen). 1974 wurde in der Langhauserweiterung von Manfred Leitenmeier ein Deckenbild („Maria erscheint einem Sterbenden“) ergänzt.

Der Ende des 17. Jahrhunderts von Michael Wening erstellte Stich (hier) und frühe Fotografien zeigen die Kirche vor der Erweiterung des Langhauses.

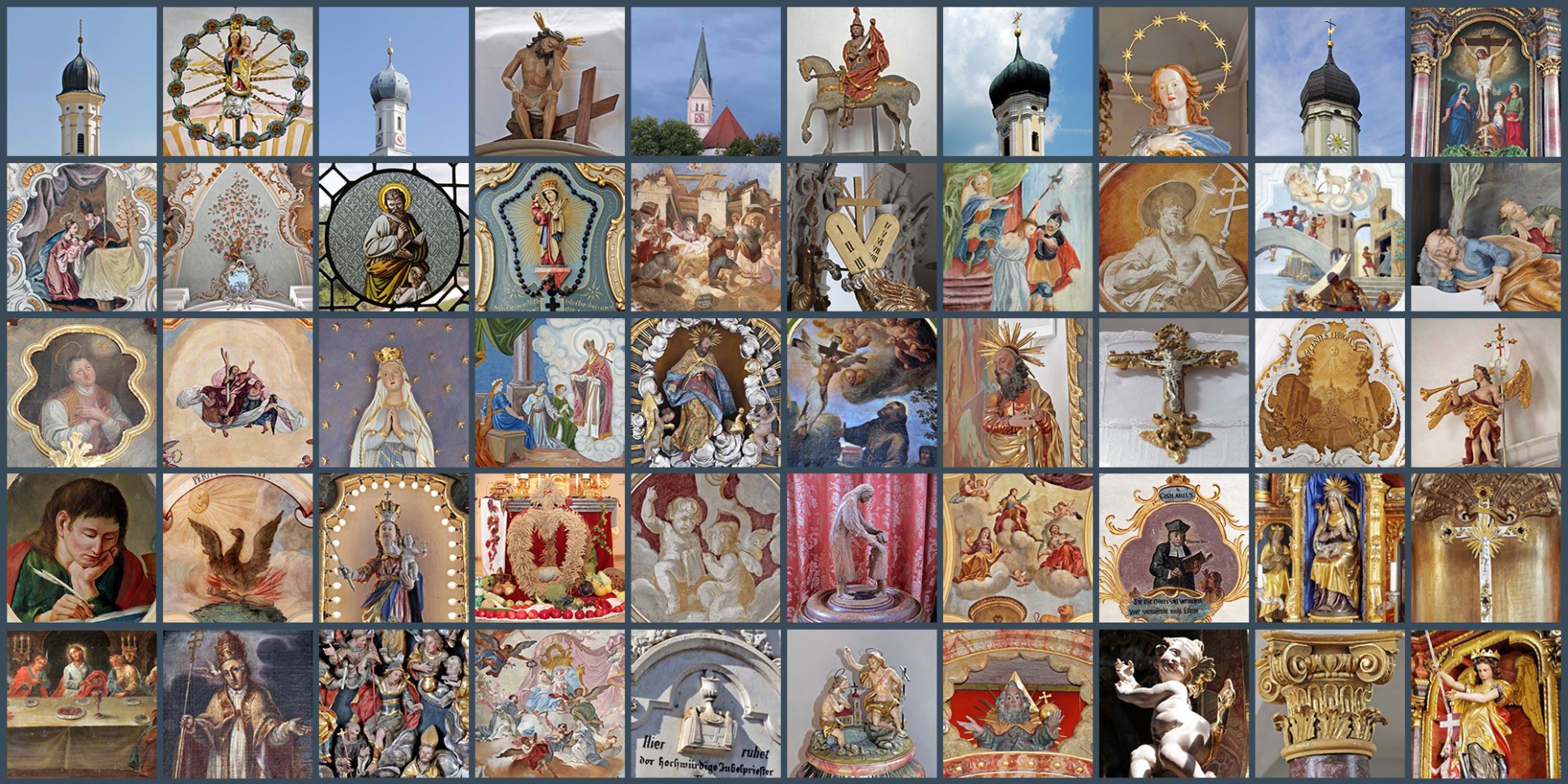

Der Innenraum der Kirche

Das Langhaus ist ein durch zweimal fünf Doppelpilaster gegliederter Saal, der von einer flachen Stichkappentonne überwölbt ist. Angefügt ist ein eingezogener um zwei Achsen verlängerter und dann dreiseitig geschlossener Chor. Die thematische Gestaltung des Gemeinderaums wird von der Rosenkranz-Thematik bestimmt, Chorraum und Hauptaltar nehmen auf das Leben und Sterben des hl. Martin Bezug.

Der rechte Seitenaltar ist ein Marienaltar. Um das Altarblatt sind 15 Bildmedaillons mit den Geheimnissen des freudenreichen, des schmerzhaften und glorreichen Rosenkranzes angeordnet. Der linke Seitenaltar ist den 14 Nothelfern geweiht.

Die Kanzel von 1767 schmückt neben anderen Skulpturen die Nordseite des Kirchenschiffes. Gegenüber, auf der Südseite sticht das große Kreuz mit Darstellung der Pietà (datiert 1744) hervor. Eine Doppelempore bildet den Abschluss der Kirche nach Westen hin. Auf der oberen Empore befindet sich die Orgel.

Die Kirche ist St. Martin (11. November), Unserer Lieben Frau vom Rosenkranz (7. Oktober) und den 14 Nothelfern (Samstag der vierten Osterwoche im Erzbistum Bamberg) geweiht.

Chorraum und Hochaltar

Die Altäre datieren aus dem Jahr 1755/56, 1767 wurde der Hochaltar von Franz de Paula Arnoldt noch einmal überarbeitet. 1939 wurde das Hochaltarbild mit der Mantelteilung des hl. Martin ersetzt. Die jetztige Darstellung Martins als Bischof von Tours befand sich ursprünglich auf dem Kanzeldeckel. Die beiden Begleitfiguren sind der Hl. Dominikus und die Hl. Katharina von Siena. Der Tabernakel ist ein Ankauf aus dem Jahr 1937.

Die Fresken im Chorraum

Sie stammen ebenfalls von Joseph Mages und beziehen sich auf den Hl. Martin als Kirchenpatron. Im Vergleich zum Gemeinderaum ist das Bildprogramm des Chores – vor allem im Blick auf die emblematischen Darstellungen – weniger bildhaft, weniger plakativ und intellektuell anspruchsvoller: neben den beiden Emblemen, die Martin und die „theologischen“ Tugenden (Glaube, Hoffnung und Liebe) darstellen findet man drei je farblich einander zugeordnete Emblempaare, die im Bild des Wassers das Wirken der himmlischen Gnade, im Bild des Lichtes (Sonne) die Überwindung des irdischen Leides und im Bild der Kraft des Lebendigen (Adler, Löwe) den Untergang des Bösen und des Todes versinnbilden. Die Fresken an den Chor-Emporen zeigen das Wunder einer Totenerweckung durch den hl. Martin (Südseite) und das Sterben des Bischofs (Nordseite), an der Decke ist wird die himmlische Glorie Martins dargestellt – gegründet ist sie auf seine zu Lebzeiten zur Ehre Gottes vollbrachten Wundertaten.

Marien-Altar (rechter Seitenaltar)

Das Altarblatt zeigt die Rosenkranzspende an den hl. Dominikus und die hl. Katharina von Siena.

Umgeben ist das Altarblatt von dreimal fünf Kartuschen, die die Geheimnisse des freudenreichen (links), des glorreichen (oben) und des schmerzhaften (rechts) Rosenkranzes abbilden.

Die Geheimnisse des freudenreichen Rosenkranzes

Die Geheimnisse des glorreichen Rosenkranzes

Die Geheimnisse des schmerzhaften Rosenkranzes

14-Nothelfer-Altar (linker Seitenaltar)

Die Fresken von Joseph Mages im Kirchenschiff

Das zentrale Deckenfresko bildet eine kompositorische Einheit mit den vier umgebenden Kartuschen in den Gewölbeansätzen. Es ist am unteren Rand auf das Jahr 1756 datiert (wie die Weiheinschrift auch). Inhaltlich nimmt es auf die örtliche Rosenkranzbruderschaft Bezug und zeigt Maria als Königin des Rosenkranzes. Die thronende Gottesmutter überreicht dem hl. Dominikus den Rosenkranz. Der Legende nach war er ihm ein großes Hilfsmittel bei Bekehrung der Albigenser. Domikus verweist weiter auf die christliche Flotte bei der Seeschlacht von Lepanto (am 7. Oktober 1571). Das von Papst Pius V. in Rom abgehaltene Rosenkranzgebet soll den Sieg maßgeblich miterrungen haben. Unterhalb Mariens ist ein Engel zu sehen, der ihr die für sie brennenden Herzen darbringt (als eine Ermunterung an den Betrachter, sich durch das Rosenkranzgebet in Liebe mit der Gottesmutter zu verbinden). Rechts daneben findet man die hl. Katharina (die zweite große Heilige des Rosenkranzes) und den Erzengel Michael, der im Auftrag Mariens gebündelten Blitze auf ein Ziel außerhalb des Hauptfreskos schleudert. In den beiden angrenzenden Kartuschen tauchen die Blitze wieder auf. Dargestellt wird da zum einen die Überwindung der Laster (beispielhaft werden Falschheit und Unkeuschheit in personifizierter Form dargestellt) zum anderen der Fall der Häretiker (für die beispielhaft der Osmane, der Protestant und der – im letzten Moment gerettete – Jude stehen). Der siegreiche David und die siegreiche Judith als Inbegriff der Tapferkeit und der Tugend werden diesen Bildern als positive Beispiele gegenübergestellt.

Die am unteren Bildrand dargestellte Szene weist daraufhin, wie sich das Lob Mariens weist über die ganze Welt verbreitet: Personifikationen der vier Erdteile (für Europa steht die Gestalt Maria Theresias) sind um eine Erdkugel versammelt. Auf dieser steht das Wort Mariens aus dem Magnifikat „Alle Geschlechter werden mich selig preisen“ (Lk 1,48).

Das Hauptfresko

>Hier< das Hauptfresko in hoher Auflösung.

Begleitende Fresken und Stuckwerk